La entrada Discusión es un artículo original de Clinica Itza.

Este trabajo intenta evidenciar y dar a conocer el componente miofascial como actor principal en la etiología y en las manifestaciones clínicas de las diversas patologías urológicas, ginecológicas y neurológicas que dan lugar al DPC.

Actualmente, son cada vez más los trabajos que relacionan el DPC y el SDMSP [133,134].

Por patologías, encontramos esta relación en las PC, donde Potts et al. [135] comunican la emergencia del factor miofascial como una parte importante de la etiología multifactorial que explica este tipo de DPC. Aunque, los primeros en correlacionar la PC con el SDMSP fueron Zermann et al en un estudio de 103 hombres, donde el 92.2% de los que presentaban DPC-PC tenían disfunción del suelo pélvico [5].

Algunas alteraciones sexuales como la eyaculación precoz, el descenso de la libido o el dolor eyaculatorio se asocian con el DPC, como así ha sido descrito por Anderson et en 146 hombres con PC [7].

La importancia de diferenciar entre dolor referido de una víscera y el DM de los PGM, que una disfunción visceral puede ocasionar, lo desarrolla ampliamente Doggweiler, que describió los mecanismos desencadenantes de la formación de estos PGM en el suelo pélvico, en pacientes con disfunción genitourinaria, como por ejemplo, las PC [136].

En las PC los músculos del suelo pélvico presentan un aumento de la respuesta, fatigabilidad acelerada, recuperación y relajación retrasadas y una actividad eléctrica espontánea, que se pueden detectar con electromiografía [73]. Del mismo modo, el paciente puede tener asociado una disfunción autonómica con contracciones dolorosas y dolor referido [2].

En la CI los pacientes pueden referir dolor uretral, vaginal o rectal, así como dolor en la zona lumbar y los muslos y cuando se mantienen relaciones sexuales. En gran parte de las ocasiones por disfunción miofascial con características neuropáticas [78]. En el hombre, el dolor en el pene o en el escroto frecuentemente se relaciona con alteraciones miofasciales [10,77].

La variedad de síntomas de carácter crónico que rodean a las patologías vesicales, de uretra, próstata y colon pueden ser causados, agravados o mantenidos, por la existencia de alteraciones miofasciales y presencia de PGM en los músculos superficiales y profundos de la zona perineal [137].

Asimismo, existe evidencia en torno a la existencia de una alteración miofascial abdominal en un 15% de las mujeres que padecen DPC [138]. Se proponen así técnicas destinadas tanto al diagnóstico como al manejo de dicho componente. Vincent insiste en la importancia de la elaboración de la historia y exploración, ya que dichas herramientas constituyen la clave necesaria para la identificación de la causa y de los factores que perpetúan los síntomas, todo ello en un contexto clínico multidisciplinar [139].

En la misma línea, Doggweiler lleva a cabo un estudio de 4 casos con pacientes diagnosticados de DPC, cistitis intersticial y síntomas irritativos vesicales a los que palpa y trata los PGM localizados en los músculos piriforme, glúteos y obturador interno mediante infiltración y estiramientos. El sistema de comprobación de dichos puntos se basa en el espasmo local de la musculatura perineal y en el dolor referido a la palpación [140].

Igualmente, Langford realizó un estudio prospectivo con 18 pacientes con dolor uroginecológico, 7 de ellos con cistitis intersticial, a los que localizó PGM en el elevador del ano, valoró su sensibilidad utilizando una escala analógica visual y los trató mediante infiltración y estiramiento miofascial específico [16].

Por otro lado, se encuentra una patología muy parecida a la anterior, como es el síndrome de dolor uretral (SDU), que gira en torno a episodios persistentes o recurrentes de dolor uretral normalmente al miccionar, con aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna, su diagnóstico es clínico y por exclusión. Es recomendable un examen neurofisiológico de los nervios pudendos y de los músculos del suelo pélvico para descartar posibles déficits de inervación o neuropatías en área urogenital, así como la detección de PGM [83].

Otra patología más grave y de tratamiento quirúrgico es el SAMP, que también está relacionada con el SDMSP, la similitud entre los síntomas de ambos cuadros es frecuente. Unas veces coexistirán y otras veces cada una de estas entidades llevara a la otra [87]. Con respecto a la exploración física, habitualmente se encontraron músculos doloridos, contracturados, acortados, con PGM, bandas tensas y con aumento de tono. Encontraremos también dolorosa a la palpación el conducto de Alcock [91].

En parecidos supuestos, la vulvodinia también se encuentra relacionada con los PGM y el aumento del tono de los músculos del suelo pélvico, así Glazer et al realizaron dos estudios neurofisiológicos donde quedó patente el alto tono muscular, espasmos y un pobre equilibrio entre los ejercicios de contracción y relajación entre mujeres con dolor vulvar y el grupo control [103, 104].

Finalmente, la endometriosis también se la relacionada con el SDMSP, Jarrel ha reportado que la disfunción miofascial es frecuente en presencia de endometriosis y enfermedad visceral. También, encontró una relación entre el número

de laparoscopias realizadas y la cantidad de áreas de disfunción miofascial encontradas. Esto plantea la posibilidad de que la laparoscopia puede exacerbar de alguna forma la aparición de PGM en el entorno del DPC [57].

Una vez que se sospecha el SDMSP en las diferentes patologías comentadas se puede realizar su diagnóstico a través de la historia clínica, medición del dolor, exploración manual/digital de la musculatura y los hallazgos electromiográficos [45].

En el presente estudio, el análisis descriptivo ha permitido caracterizar y perfilar el paciente tipo en el DPC, cuestión que no se ha hallado en la literatura actual con tanto detalle.

Con los datos obtenidos en este trabajo podemos definir a los pacientes que sufren DPC como sujetos que presentan en un alto porcentaje una personalidad competitiva, suelen ser hiperresponsables y perfeccionistas. Su trabajo es frecuentemente sedentario. Se han sometido frecuentemente a intervenciones quirúrgicas abdomino-pélvicas, con más reiteración las mujeres. Estos datos han sido corroborados por otros autores [143,144].

En este estudio se evidenció una muy alta frecuencia de episiotomías en las pacientes que tuvieron un parto a término y después padecieron DPC.

Se ha podido reseñar que entre las mujeres con DPC que participaron en este estudio, es común el antecedente de candidiasis vaginal, dato con el que coincide Ramírez y et al [98], y la vulvodinia generalizada por trauma previo [100].

Entre los hombres es muy frecuente la PC y la uretritis, en las misma línea reportada por Bartoletti et al [17]. Los deportes de riesgo son usualmente más practicados por los hombres que por las féminas, destacan el ciclismo [84] y los ejercicios para el fortalecimiento de los músculos abdominales.

Prácticamente, no se encuentran pacientes con antecedentes psiquiátricos, problema este muy debatido, pues casi todos se quejan de haber sido tratados como desequilibrados emocionales. Habitualmente el desorden se presenta tras sufrir DPC, de esta opinión son Meltzer-Brody et al [145]. Las mujeres visitaron a más profesionales de media en busca de alivio que los hombres, 10 por 6,4. Finalmente, el tiempo de evolución de la enfermedad fue más largo para las féminas (61 meses) que para los varones (43 meses).

Hemos comprobado que los pacientes padecen dolor al sentarse de forma típica. Asimismo, que las mujeres, en su totalidad, se quejaron de dispareunia en diferentes niveles de intensidad de dolor, ya sea profunda o superficial, Zondervan et al [146] comunicaron también en su trabajo una alta prevalencia de dispareunia en las mujeres con DPC. Por otro lado, hemos averiguado que en los hombres son frecuentes los dolores eyaculatorio, posteyaculatorio, peneano y testicular, estos dolores han sido igualmente descritos por otros autores en el ámbito del DPC [147-149].

En este estudio hemos detectado distintas alteraciones en la palpación de los músculos intrapélvicos explorados, así como también de los músculos abdominales y de los miembros inferiores. Cuando se realiza una palpación profunda se puede encontrar: hiperirritabilidad, inmovilidad, sensibilidad dolorosa, edema, tensión y contractura muscular. Estos hallazgos coinciden con los detectados por la Dra. Travell [21] y por Anderson et al [43] tanto en las zonas de localización de los PGM como en las irradiaciones de los dolores referidos.

En la misma línea diagnostica, pero más objetiva, los estudios electrofisiológicos son otra parte importante, aunque desafortunadamente son prescritos pocas veces en la práctica habitual al no ser la información que proporcionan totalmente específica y que además de no ser bien comprendida por los clínicos al requerir una formación para su interpretación.

Como se ha visto en el desarrollo de esta tesis, el objetivo esencial y central es la determinación del turns amplitud en el SDMSP y dentro del contexto del DPC, mediante la electromiografía de músculos dependientes del nervio pudendo (fundamentalmente el esfínter anal externo y el elevador del ano) para su posterior validación como test diagnóstico en esta patología.

Tiempo atrás, Hubbard y Berkoff describieron los característicos potenciales de espiga de alta frecuencia [59]. Más tarde, Simons y Hong detectaron otro componente a modo de ruido de baja amplitud que siempre estaba presente, la AEE [125].

Recientemente, Partanen et al. han detectado que la banda tensa en sí puede ser una contractura de unidades locales esqueletomotoras (beta) causada por un impulso reflejo sostenido en los husos musculares. En EMG esto puede ser visto como descargas repetitivas complejas, por lo que podemos deducir que los PGM se relacionan con husos musculares dolorosos en bandas tensas [141].

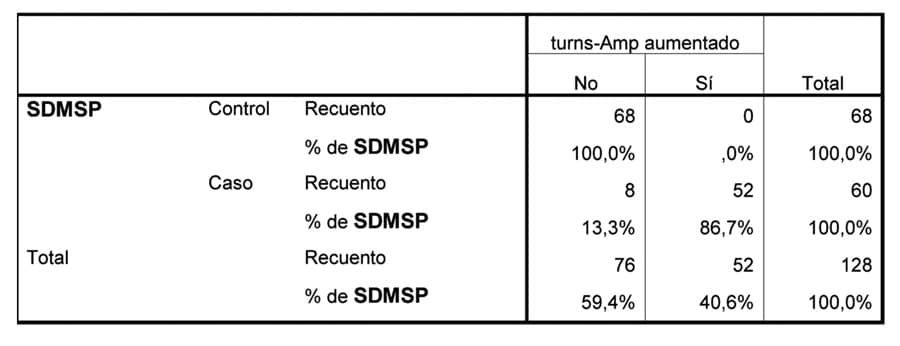

Aún siendo hallazgos importantes para sospechar un SDMSP, no se han mostrado con suficiente fuerza como para constituir un test diagnóstico en sí mismas. Efectivamente, a pesar de todos los datos clínicos y diagnósticos obtenidos por los diferentes procedimientos descritos, se deduce que aún se no se tiene una herramienta definitiva que permita dar una respuesta diagnóstica más objetiva al SDMSP en el contexto de las patologías descritas en este estudio. Por todo ello, se ha verificado que el turns-amplitude aumentado es un test diagnostico fiable para demostrar la existencia del SDMSP, determinando, además, la eficacia del test diagnóstico en su vertiente aplicativa y expresada en términos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VP+) y valor predictivo negativo (VP-).

Se ha encontrado una correspondencia entre el índice turns-amplitude aumentado y el SDMSP estadísticamente significativa, que ha sido útil para validar el turns-amplitude aumentado como test diagnóstico en las patologías pélvicas que cursan con dolor pélvico crónico.

Los índices de sensibilidad y especificidad para el test diagnóstico propuesto en los casos y los controles (mujeres y hombres) han marcado una significación clínica: la sensibilidad alcanza un 83% (detecta enfermos) y la especificidad un 100% (detecta sanos). A esto se añade un VP+ de 1 (IC 95% 1) y un VP- de 0,85 (IC del 95% 0,77 a 0,93).

Un posible sesgo en el test diagnóstico, sería no haber tenido en cuenta el sexo en los casos y en los controles, por lo que se decidió analizar también por separado los casos y controles mujeres, así como los casos y controles hombres. Los resultados por separado mostraron que no difieren de forma significativa, únicamente encontramos que el valor Chi-cuadrado de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres (52 por 46,3).

Además, los índices de sensibilidad y especificidad para el test diagnóstico propuesto para hombres y mujeres por separado arrojaron una especificidad idéntica, mientras sí varió la sensibilidad, ligeramente superior para los hombres, 88% por 78%.

Habitualmente, los resultados alcanzados se comparan con un patrón oro y, no siendo este el caso ante la falta del mismo en esta patología, sin embargo, no debe ponerse en duda su confiabilidad. En la historia de la bioestadística siempre ha habido una primera vez para aceptar un test diagnóstico.

No se deben dejar pasar, sin ser reseñadas, las posibles limitaciones de este estudio. Primero, dentro de los controles (64) no se ha sido detectado ningún caso con PGM ni con el turns-amplitud aumentado. Esto podría deberse a que la mayoría de los controles sufrían de incontinencia urinaria y esta suele ir acompañada de un turns-amplitude disminuido o normal. No obstante, y por otro lado, estos controles estarían teóricamente más expuestos a padecer dolor al presentar la mayoría neuropatías pudendas que se suelen acompañar de un turns-amplitude disminuido. También es verdad que no se han encontrado estudios en la literatura que incluyan a pacientes sanos sin dolor a los que se le hayan detectado PGM. Lógicamente, serán necesarios estudios ulteriores para confirmar y reproducir los resultados aquí obtenidos.

Un segundo aspecto importante de este estudio son las correlaciones entre el nivel de ansiedad, la depresión, la discapacidad, la latencia distal izquierda y derecha del nervio pudendo, la EVA, el cuestionario DN4 y la discapacidad en el total de casos y controles.

Se ha detectado que el nivel de ansiedad, de depresión y de discapacidad es estadísticamente significativa (p<0,001) comparando casos y controles. Lo mismo se puede decir de la escala EVA y del cuestionario DN4. En cambio, las LMDNP derecha e izquierda no son estadísticamente significativas (p<0,001) comparando casos y controles.

La correlación ansiedad-depresión va unida de forma significativa en los pacientes con SDMSP. El resto de las correlaciones positivas ayudarán a la mejor caracterización de este complejo síndrome.

Con respecto a este binomio, Chen ZB et al [150] reportaron que un 47,5% de los pacientes estudiados con PC/DPC presentaban ansiedad y depresión. Zhang GX et al [151], también en pacientes con PC/DPC y utilizando la escala HAD (ansiedad-depresión), han comunicado unos datos muy similares al presente estudio comparando casos y controles. En la misma dirección, pero en mujeres, Romão et al [154] reportan una prevalencia estadística significativa con la escala HAD en pacientes con DPC.

Poleshuck et al. [155] refieren la asociación entre la depresión, la ansiedad y la intensidad de dolor en pacientes ginecológicas, también detectada en este trabajo. Por otro lado, Ter Kuile et al [156] coinciden plenamente en sus conclusiones con el presente estudio al correlacionar la ansiedad y la depresión en mujeres con DPC.

En relación a la discapacidad, en este trabajo se ha utilizado el IDO (ANEXO II), este índice fue inicialmente validado para los problemas de espalda. No obstante, los ítems que se plantean en él coinciden con gran precisión con la sintomatología descrita por los pacientes de DPC (dolor al sentarse, dolor en las relaciones, desordenes del sueño, incapacidad para viajar, falta de eficacia de los analgésicos habituales, etc.). Además, es de muy fácil cumplimentación y muy gráfica la interpretación. Así, autores como Gerbershagen et al. [152], lo han utilizado también en patologías relacionadas con el dolor pélvico crónico de origen postraumático, encontrando una clara relación entre DPC y discapacidad.

Por otro lado, Ginting et al. [153] hallan, al igual que este estudio, una asociación entre intensidad del dolor y la discapacidad.

La entrada Discusión se publicó primero en Clinica Itza.