La entrada 3 – Patologías más frecuentes que cursan con dolor pélvico crónico es un artículo original de Clinica Itza.

El dolor pélvico crónico es una eventualidad común, pero difícil de diagnosticar apropiadamente. Vamos a encontrar este tipo de patologías con una prevalencia superior a la pensada, como después veremos. Debemos hacer hincapié en que todos los pacientes afectados tienen una calidad de vida ínfima y será nuestra responsabilidad intentar recuperarla.

Ejemplos habituales de esta circunstancia serian: la prostatitis crónica bacteriana y la prostatitis crónica abacteriana/síndrome de dolor pélvico crónico, la cistitis intersticial, el síndrome de dolor uretral, el síndrome del atrapamiento del nervio pudendo, la vulvodinia y los síndromes de dolor vulvar, la endometriosis y finalmente el SDMSP que ya ha sido descrito anteriormente.

3.1 Prostatitis crónica bacteriana y abacteriana/síndrome de dolor pélvico crónico

La prostatitis crónica (PC) es una enfermedad frecuente y multifactorial. Los pacientes con DPC tienen una deficiente calidad de vida y normalmente las terapias que se utilizan les producen poco o ningún alivio [67].

La PC se define como una inflamación dolorosa de la próstata que suele estar asociada con síntomas del tracto urinario bajo, disuria, aumento de la frecuencia miccional, así como de disfunción sexual, incluyendo disfunción eréctil, eyaculación dolorosa y dolor posteyaculatorio [68].

Se estima que la prevalencia de la prostatitis crónica es de un 5-10% [69]. En un estudio de profesionales de la salud, la incidencia notificada de prostatitis fue aproximadamente 16% [70]. La prostatitis es el diagnóstico más común en consultas urológicas ambulatorias en hombres menores de 50 años [71]. Sin embargo, la prostatitis bacteriana representa sólo del 5 al 10% de casos [72].

En la PC los músculos del suelo pélvico presentan un aumento de la respuesta, fatigabilidad acelerada, recuperación y relajación retrasadas y una actividad eléctrica espontánea, que se puede detectar con electromiografía [73]. Del mismo modo, el paciente puede tener asociada una disfunción autonómica, unas contracciones dolorosas y dolor referido [2]. Por todo lo comentado, parece clara su relación con el dolor-disfunción miofascial [5].

3.2 La cistitis intersticial (CI)

Hunner fue el primero en describir con el cistoscopio la ulcera submucosa característica de la CI, que se puede encontrar en el 5-10% de los casos [74].

En los ochenta, en la conferencia del NIDDK, se establecieron unos criterios consensuados para trabajar y poder comparar a estos enfermos [75].

La típica ulcera seria un dato patognomónico, el dolor en la vejiga, la urgencia y las hemorragias submucosas son elementos de inclusión [76].

Los pacientes con cistitis intersticial (CI) pueden referir dolor uretral, vaginal o rectal, así como dolor en la zona lumbar y los muslos y cuando se mantienen relaciones sexuales. En gran parte de las ocasiones con características neuropáticas. En el hombre, el malestar o dolor en el pene o en el escroto es frecuente [77].

El dolor miofascial se encuentra en la CI con gran frecuencia [10, 78].

3.3 Síndrome de dolor uretral (SDU)

La Sociedad Internacional de Continencia ha definido el síndrome de dolor uretral (SDU) como un episodio persistente o recurrente de dolor uretral normalmente al miccionar, con aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna, en ausencia de infección u otras patologías conocidas [79].

Algunos estudios han sugerido que los síntomas podrían estar causados por obstrucción uretral y tratarse con cirugía, pero las pruebas diagnosticas rara vez detectan una obstrucción [80]. Otros piensan que podríamos estar ante un grado leve o el inicio de una cistitis intersticial [81].

Esta última teoría se basa en la idea de que cualquier paciente, hombre o mujer, con sintomatología de urgencia miccional y/o dolor pélvico, sin importar donde se percibe si en la vejiga o en la uretra, sufren fundamentalmente de un desorden fisiopatológico llamado “Disfunción Epitelial del Tracto Urinario Inferior”. El potasio podría ser el origen del daño tisular, no sólo en el epitelio de la vejiga sino también en los epitelios prostático y uretral donde el potasio estimula las terminaciones nerviosas del dolor. Por tanto, un mismo proceso patológico podría ser el responsable de la CI, SDU y de la prostatitis. Además, según se ha informado, la uretra es la localización básica del dolor en un 74% de los pacientes de CI [82]. El diagnóstico de SDU es clínico y por exclusión. Es recomendable un examen neurofisiológico de los nervios pudendos y de los músculos del suelo pélvico para descartar posibles déficits de inervación o neuropatías en área urogenital, así como la detección de puntos gatillo miofasciales [83].

3.4 Síndrome de atrapamiento del nervio pudendo (SANP)

El año 1987 fue descrita por el neurólogo Dr. Amarenco en un ciclista que presentaba una neuralgia en el territorio del pudendo. Fueron las pruebas electrofisiológicas las que confirmaron el hallazgo [84].

El principal motivo de consulta fue el dolor en zona anal y perineal, con características neuropáticas como sensación de hipoestesia, entumecimiento e incluso fuertes descargas eléctricas. En muchos de estos pacientes aparece característicamente dolor al sentarse, alivio al levantarse y desaparece al acostarse. Asímismo, se puede encontrar una disfunción sexual [85].

En un estudio retrospectivo se puso de manifiesto que era una entidad en la cual pocos profesionales piensan, lo que supone un importante peregrinaje de los pacientes antes de ser correctamente diagnosticados [86].

La similitud entre los síntomas del SANP y el SDMSP van a ser una constante. Unas veces coexistirán y otras veces cada una de estas entidades llevara a la otra [87].

Existen diferentes formas de presentación: solo dolor, dolor con síntomas urinarios, dolor con problemas a la defecación, dolor con disfunción eréctil y eyaculatoria, cualquiera de los anteriores juntos y finalmente alteraciones funcionales sin dolor [88].

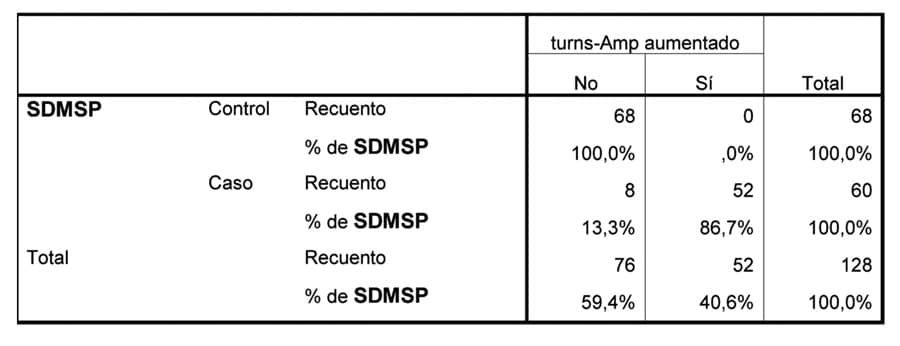

Shafik reporta dos series de pacientes sin dolor, pero con disfunción eréctil e hipoestesia o anestesia de pene, periné y escroto. Las latencias del nervio pudendo (PNTML) y del bulbocavernoso se encontraron aumentadas [89].

Loeser comentó que las neuropatías por atrapamiento causan déficit neurológico focal, dolor local e irradiado y parestesias. Se pueden presentar los tres componentes o no presentarse. Por esto mismo, se puede descubrir una falta de correlación entre los hallazgos clínicos y electrofisiológicos [90].

Con respecto a la exploración física, habitualmente se encontraron músculos doloridos, contracturados, acortados, con puntos gatillo, bandas tensas y con aumento de tono. Encontraremos también dolorosa a la palpación la salida del conducto de Alcock [91].

El ecodoppler de las arterias pudendas es una forma de diagnostico novedosa, incruenta, fácil de realizar y poco molesta para el paciente. Sus objetivos serían determinar anormalidades en la morfología de las arterias pudendas internas, determinar la velocidad del flujo a la entrada y salida del canal de Alcock de arterias y venas pudendas y también determinar el lugar del posible atrapamiento. Al respecto, se ha publicado un estudio donde se exploraron 166 arterias pudendas internas con ecodoppler, 163 fueron perfectamente visualizadas en todo su trayecto (98%) [92].

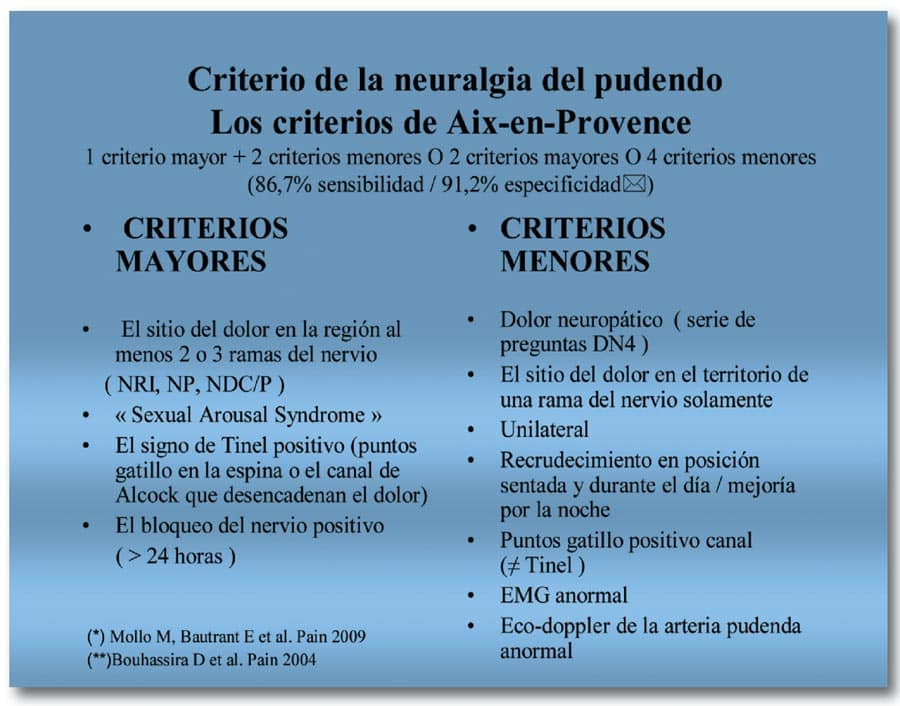

Se han descrito criterios diagnósticos para una mejor aproximación diagnóstica del SANP [91].

3.5 La vulvodinia y los síndromes de dolor vulvar

En 1985, la International Society for the Study of Vulvar Disease (ISSVD) denominó a la enfermedad vulvar vulvodinia y la clasificó en dos subgrupos clínicamente diferentes: vulvodinia disestesia y vestibulitis vulvar [93].

Más tarde, en el año 2003, la ISSVD revisó la definición del término vulvodinia y propuso una nueva clasificación que reconoce que el dolor vulvar puede estar asociado a problemas infecciosos, dermatológicos, neurológicos y proceso neoplásicos [94].

Actualmente, se define como una molestia, la mayoría de las veces descrita como un dolor quemante, que ocurre en ausencia de hallazgos visibles relevantes o una alteración neurológica especifica o clínicamente identificable. Por otro lado, la clasificación de la vulvodinia se basa en el sitio en el que se produce el dolor, si es generalizada o localizada y si es provocada por estímulos, espontánea o mixta [95].

Es motivo frecuente de consulta. La dificultad de su diagnostico correcto hace que estas mujeres vayan de médico en médico. Por lo cual, parece comprensible que la ansiedad, la depresión y la disfunción sexual sean entidades que se asocian frecuentemente a esta patología, complicando de manera extrema su manejo [96]. .

En los EE.UU., en el año 2003, se publicaron los resultados de un estudio en 4.915 mujeres, el 16% contestaron haber tenido dolor vulvar al contacto, como mínimo en una ocasión en los tres meses previos. Los autores concluyeron que por lo menos 14 millones de mujeres en EE.UU. podían haber experimentado dolor vulvar crónico en cualquier momento de su vida [97].

Existen varias teorías de su causa, Ramírez et al. encuentran que la candidiasis vulvovaginal es un antecedente frecuente. Al parecer se produce una sensibilización por alérgenos de contacto de la cándida [98].

Los factores dietéticos, muy en boga en el pasado, han sido refutados por un estudio de casos y controles que no encontró relación entre la ingesta de oxalatos y el aumento del riesgo de padecer vulvodinia [99].

Por otra parte, la sensibilización del SNC y SNP conduce a una hiperestesia debida a un trauma previo y se produce un incremento intraepitelial de la densidad de fibras nerviosas entre las mujeres con vulvodinia [100]. También, se produce una disminución significativa de la expresión de receptores estrogénicos en la mucosa vestibular de mujeres con vulvodinia [101], asimismo se origina una liberación de la sustancia P, signo todo ello de una inflamación neurogénica [102].

Por otro lado, el contacto con el área vulvar / vestibular conduce a un aumento en la tensión del músculo elevador del ano como respuesta a un reflejo de protección. En estas pacientes hay una pobre recuperación muscular e inestabilidad de los músculos del suelo pélvico [103, 104].

Los dolores vulvares específicos tendrán una etiología concreta, por ejemplo, neuralgia postherpética, atrapamiento nervioso, complicaciones en las episiotomías, elongación del nervio pudendo tras el parto, etc. [105].

3.6 Endometriosis

Su incidencia es de 1-2%, aunque en la población infértil es de 15-25%. Se encuentra presente entre un 28 y 74% de las laparoscopias por dolor pélvico crónico. Los síntomas más frecuentes son dismenorrea, dispareunia, infertilidad y sangrado uterino anómalo. Algunas mujeres con endometriosis no padecen sintomatología alguna y hay autores que no han encontrado correlación entre la sintomatología y la severidad de la enfermedad [106]. Jarrel ha reportado que la presencia de disfunción miofascial es común en la mujer que presenta DPC de etiologías diversas. Así como, que la disfunción miofascial es frecuente en presencia de endometriosis y enfermedad visceral. También, encontró una relación entre el número de laparoscopias realizadas y la cantidad de áreas de disfunción miofascial encontradas. Esto plantea la posibilidad de que la laparoscopia puede exacerbar de alguna forma la aparición de DPC [57].

La entrada 3 – Patologías más frecuentes que cursan con dolor pélvico crónico se publicó primero en Clinica Itza.